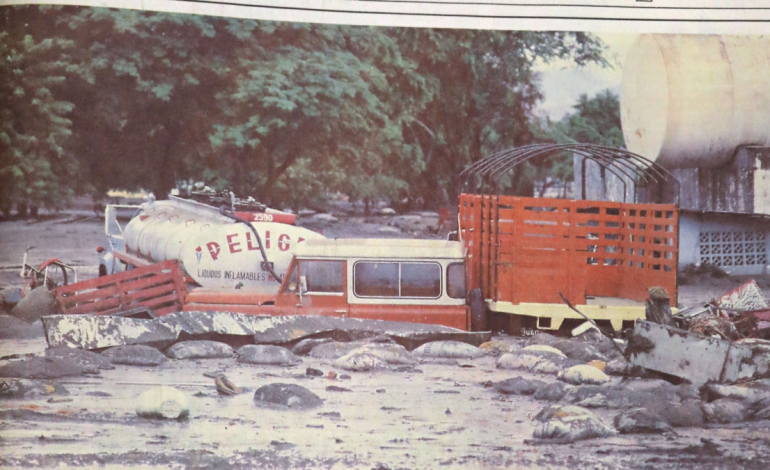

El 13 de noviembre se cumplen cuarenta años de la tragedia de Armero. Y, al parecer, esta es la única cifra cierta que tenemos sobre lo ocurrido. El número de muertos, niños desaparecidos y supervivientes se sigue informando con aproximaciones, con un margen de error de hasta el 20 por ciento. Vergonzoso. En todo caso, Hace cuatro décadas, un municipio con más de 28 mil habitantes –según el censo de 1985– quedó completamente devastado durante la erupción del volcán Nevado del Ruiz. La avalancha bajó por el cañón del río Lagunilla durante casi dos horas, hasta llegar al valle donde se encontraba mi pueblo natal. Las pérdidas humanas superaron las 23.000 personas; Hubo más de 580 niños desaparecidos y sólo unos 5.000 supervivientes.

Este año también se conmemora la huida del pueblo armerita a diferentes lugares del territorio nacional. Una diáspora. Los pocos supervivientes se asentaron en municipios como Ibagué, Honda, Soacha, Lérida y algunos en el antiguo distrito de Armero, llamado Guayabal, a donde se trasladó -por ordenanza departamental y no por libre decisión de los armeristas- la cabecera urbana del municipio. Esto, aunque parecía bien intencionado, no contó con la más mínima planificación por parte del Estado. A diferencia de lo que ocurrió en otras tragedias de la historia reciente de Colombia—como Armenia o Gramalote—no hubo ningún plan para reconstruir Armero. El gobierno entregó algunas casas (en mal estado, por cierto), lo que es muy diferente a reconstruir un pueblo, una identidad. Esto requirió desarrollar infraestructura vial y social, y especialmente generar oportunidades productivas que nos ayudaran a salir—física y mentalmente—del lodo en el que estábamos enterrados los armeritas.

El gobierno de turno no logró evitar la tragedia humana (no la erupción, que era inevitable), pero El Estado, en general, ha fallado casi deliberadamenteya sea por acción u omisión, durante estos 40 años. La tragedia para los armeritas comenzó meses antes del 13 de noviembre de 1985, pero se ha perpetuado sistemáticamente hasta el día de hoy.

El Consejo de Estadopor ejemplo, en un vergonzoso fallo de 1994, no sólo negó las pretensiones del demandante que alegaba falla en el servicio, sino que afirmó que exoneraba al Estado colombiano porque le era imposible saber cuándo ocurriría la erupción volcánica. Es claro que un evento natural como el ocurrido constituye un caso típico de fuerza mayor, y no fue necesario traer testigos externos, como lo hizo el Estado, para demostrar que no era posible predecir la fecha de la erupción. Lo repudiable es que, habiendo tenido información meses antes sobre la inminencia del suceso y al menos dos horas para desalojar el pueblo mientras la lava descendía 23 kilómetros por el cañón desde el nevado hasta Armero, el Estado no hubiera hecho nada. Por si fuera poco, al demandante no sólo se le negó la condición de víctima, sino que el Consejo de Estado también le condenó en costas.

Por su parte, la Asamblea del Tolima, desconociendo los principios más básicos derivados de la posición de garante que tiene el Estado -entre ellos, el deber de evitar causar daños-, afirmó en la citada ordenanza: “Los armeritas saben que la nueva capital estaría expuesta a desaparecer en caso de erupción, pero han manifestado su disposición a sufrir su propia suerte antes que abandonar lo que les ha sido tan querido: el amor a su patria”. No, señores. El Estado no puede permitir la construcción en un área clasificada como de “riesgo no mitigable”. Esa no es una decisión del administrador, sino un deber indeclinable del Estado: evitar nuevas tragedias humanas.

Este episodio no es anecdótico e ilustra la deriva institucional a la que fuimos sometidos los armeritas, ya que esta declaración careció del más mínimo estudio técnico que determine si el actual asentamiento de Armero-Guayabal se encuentra en zona de riesgo o no.

En 2013, el Congreso de la República dictó la Ley 1682, mediante la cual el Estado buscó “reclamar la dignidad de una ciudad que quedó sumida en el barro y el olvido y promover el desarrollo integral y armónico de la economía del municipio de Armero-Guayabal”. Esta ley presenta mandatos claros y ejecutables: restitución legal, límite, parque temático, protección de ruinas, conmemoración anual. Pero no contiene en su texto un órgano de supervisión autónomo ni un mecanismo institucional permanente de control ciudadano con funciones específicas de seguimiento de su cumplimiento, razón por la cual no ha sido implementado. Además, dicha ley debería ser reglamentada en su totalidad, pero hasta la fecha no ha sido excusa suficiente para que las entidades nacionales y departamentales eludan su cumplimiento. Vale la pena reconocer algunos esfuerzos aislados del Ministerio de Cultura -durante la administración de Juan David Correa- y del Sistema de Notariado y Registro en el avance del Registro Único de Propietarios Urbanos de Armero (RUPU). Sin embargo, la acción estatal ha sido casi nula en relación al objetivo primordial de la ley: reivindicar la memoria y la identidad del pueblo armerita. No hay un solo sufrido institucional que lidere y promueva su pleno cumplimiento.

La norma impone al Estado, entre otras obligaciones: (i) promover la inversión y facilitar los medios para mejorar la calidad de vida en Armero-Guayabal; (ii) ejecutar acciones de restitución legal de terrenos urbanos; (iii) promover programas de apoyo técnico y financiero para asistencia, capital de trabajo y activos fijos que conduzcan al desarrollo regional; (iv) diseñar programas de microcrédito dirigidos a pequeñas empresas rurales y urbanas; y (v) ofrecer capacitación y asistencia técnica especializada. Todo ello ha brillado por su ausencia, impidiéndonos a los armeritas regresar a nuestro pueblo y ejercer el derecho a la identidad y al arraigo territorial.

Después de cuarenta años, el pueblo armerita necesita algo más que misas y monumentos.

Reivindicamos nuestro derecho constitucional a la identidad. Fuimos desplazados de nuestro territorio por una circunstancia ajena a nuestra voluntad, pero hoy queremos regresar. Tenemos derecho a lo nuestro, a nuestras raíces, a no ser olvidados. Que en nuestros DNI acredite que nacimos en Armero. Tener un territorio que realmente nos pertenece. Hemos caminado por el mundo como nómadas contando una historia difícil de creer: no tenemos una ciudad natal. No se ha producido reparación para los armeritas, como pueblo, y este puede ser un buen momento para hacerlo. La reparación colectiva es necesaria y los pocos supervivientes la necesitan.

No hablo de reparación por muertes evitables o por daños físicos, psicológicos o materiales -a los que también tendríamos derecho- sino de laa la necesidad de volver a pertenecer a un territorio que nos fue arrebatado: el derecho a reconocernos como comunidad. Esa es la reparación que hoy exijo: la reconstrucción de mi pueblo a través de una verdadera política de Estado que nos devuelva lo que perdimos hace cuarenta años.

Esto requiere reactivar la economía regional, como lo ordena la Ley 1682. Nadie querrá regresar –y los pocos que aún queden querrán irse– si no hay oportunidades productivas que les permitan quedarse. Se necesita una política de Estado para revivir a Armero, un propósito nacional que posibilite: (i) la creación de una comisión permanente de alto nivel encargada de ejecutar la política de reconstrucción con participación ciudadana, representantes del pueblo armerita y del Estado (nacional, departamental, municipal) para transformar el mandato legal en realidad concreta; (ii) la conformación de una Comisión de la Verdad que cuente la historia tal como realmente sucedió y promueva la búsqueda de los niños desaparecidos, en la que la Fundación Armando Armero ha trabajado casi incansablemente; (iii) identificación del grupo afectado; (iv) la culminación del RUPU, como paso previo a las acciones legales de restitución de terrenos urbanos, para lo cual necesitaremos jueces ad hoc que resuelvan las controversias de membresía que sin duda enfrentaremos; y (v) la reubicación definitiva de la comunidad armerita en un territorio libre de riesgos, con carreteras, hospitales, escuelas y oportunidades de desarrollo. Lo que necesita el pueblo armero es que el Estado realmente traslade el antiguo centro urbano de Armero a una zona segura, no por ordenanza departamental, sino como resultado de una política de reparación colectiva a un pueblo revictimizado desde hace 40 años.

Es hora de que el Estado impulse el regreso de los armeritas a través de proyectos de infraestructura productiva y social, y no con el sofisma de construir un parque en una zona de riesgo, donde probablemente solo irán los armeritas cada 13 de noviembre. Armero era, hasta antes de la tragedia, la ciudad más próspera de la región y puede volver a serlo. Esa es nuestra esperanza y nuestro proyecto de vida. Cuarenta años después, la tragedia de Armero no puede seguir siendo un archivo polvoriento ni un recuerdo de aniversarios. La omisión del Estado no se redime con homenajes, sino con decisiones.

Es hora de que el país comprenda que la reparación no se logra con flores ni discursos, sino con justicia, identidad y territorio. No pedimos compasión: exigimos memoria, dignidad y retorno. Porque un pueblo no muere bajo el barro mientras conserve la esperanza de volver a casa.

Los armeritas que piden ‘un lugar en el mundo’

Los familiares de las víctimas hablan de una de las grandes heridas abiertas.

«Nos encantó todo lo que había en el pueblo y sus alrededores. Nos encantó el río Lagunilla, que fue el que provocó la tragedia», dice Rodrigo Ariza, periodista armerita que cuatro décadas después reflexiona sobre la identidad de su pueblo, que intentó ser sepultado con la avalancha. Además de haber perdido a gran parte de su familia, para él, otra de las heridas que sigue abierta es el hecho de que, como armeritas, ya no tienen una tierra a la que regresar: “No tenemos una patria donde podamos decir que cuando sea viejo quiero morir en la tierra donde nací”. Muchos tuvieron que reubicarse donde pudieron, con la esperanza de reconstruir las vidas que dejaron sepultadas bajo el espeso barro. En esto también estaban las marcas de una cultura intangible con la que comenzaron a echar raíces en nuevos lugares. “Nos vimos obligados a asimilar muchos aspectos de la identidad de otras regiones”, añade Carlos Murad, superviviente. En palabras de Jorge Mauricio Murad, “somos un pueblo disperso que reconstruyó su sentido de pertenencia desde la memoria. Nos distribuyeron en diferentes lugares en lugar de la reconstrucción estructural del municipio, que fragmentó el tejido social”. La sombra de la tragedia sigue persiguiéndolos como una marca indeleble. Así lo explica Ana Deyssi Meneses, también armerita y sobreviviente de la tragedia. “Armero se convirtió en un símbolo de dolor, pero también de resiliencia para superar la adversidad”. Para Rosa Cecilia de Murad, “la tristeza grande de regresar a donde estaba el pueblo es ver que nuestros seres queridos se han ido, pero ese lugar destruido quedará Armero para siempre”.